【2024-11-17 修正】Android の場合について別記事化

iPhone 15 モデル以降は充電上限を 80%〜100% の範囲で 5%刻みで設定できます。

iPhone 14 モデル以前の機種は充電上限を設定できません。

代わりに[バッテリー充電の最適化]をオンにすることをアップルが推奨していますが、充電サイクル面からは必ずしも「最適」とはなりません。

詳細に関してはアップルのサポート情報を参照ください。

iPhoneの充電上限とバッテリー充電の最適化について

さて、手持ちの iPhone SE3 は iPhone 14 モデル以前なので充電の上限設定ができませんが、SwitchBot というスマート電源プラグを使って充電上限を設定し、上限に達したら自動停止するようにしてみました。

SwitchBot は SwitchBot アプリやショートカットでスマート電源プラグ自体の電源をオン・オフできます。

このスマート電源プラグに充電器をつないで充電開始し、設定した上限値まで充電したらプラグを電源オフし、充電器への電源供給を停止するのです。

充電上限は 80% とか 90% とか任意に 5% 刻みで設定できます。

まずは SwitchBot を入手します(Amazon ほかで購入できます)。

|

QR コードは本体側面と、同梱のカードに印刷されており、この SwitchBot Plug Mini を特定するコードになります(写真ではモザイクをかけています)。

SwitchBot アプリにプラグを登録して使うのですが、QR コードで本体を識別して登録する仕組みです。

充電の上限設定手順は次です。

1.SwitchBot アプリを iPhone にインストール、アカウント作成・ログイン

2.SwitchBot アプリに「SwitchBot Plug Mini」を新規登録

3.Siri ショートカットで「SwitchBot Plug Mini オフ」を作成

場合により「SwitchBot Plug Mini オン」も作成

4.iPhone の「ショートカット:オートメーション」で「SwitchBot Plug Mini」を操作できるように設定

1.SwitchBot アプリ をインストール、アカウント作成・ログイン

Apple Store で SwitchBot を検索し、インストールします。

iPhone の Bluetooth をオンにし、WiFi 接続を 2.4GHz にしておく必要があります。

でないと SwitchBot Plug Mini との接続ができません。

接続は Bluetooth で本体を探し、次に本体固有のコードを識別して、2.4GHz WiFi で接続する仕組みのようです。

まずはアプリを起動しアカウントを作成します。

メールアドレスを入力して[作成]をタッチします。

「プライバシーポリシーと利用規約に同意します」にチェックを入れ[認証コードを送信]をタッチします。

作成時に入力したメールアドレスに「認証コード」が送られてきますので、これを入力します。

再度「利用規約」と「プライバシーポリシー」への同意を求められます。

[同意する]をタッチします。

パスワードの設定を求められますのでこれを設定し[確認]をタッチします。

セキュリティ強化のための 2段階認証方式を採用するかどうかを聞かれます。

設定するには[設定へ]を、設定しない場合は[キャンセル]をタッチします。

もう少しです。

ニックネーム入力をして、[保存]をタッチすればログインアカウントの登録は完了です。

作成したら「ホーム」タブをタッチしてログインします。

赤く囲った部分をタッチしてメールアドレスとパスワードを入力してログインします。

今回、ファームウェア V2.0(2024-08-16 付け) の更新通知がきており、V1.0 系からアップデートしました。

2.SwitchBot アプリに「SwitchBot Plug Mini」を新規登録

SwitchBot Plug Mini をコンセントに差し込みますが、N極プラグなので N極対応コンセントでないと差し込みできませんので留意してください。

N極とはアース接地された側を指し、幅が他方(非接地側)よりも 2mm ほど広い側です。

壁面コンセントは N極対応されているはずですが、市販のタップ等は N極対応されていないものもありますから注意します。

「ホーム」タブをタッチして以下の処理を行います。

① 真ん中の「⊕ デバイスを追加」をタッチ、または右上の ⊕ をタッチします

② プラグミニ(JP)をタップ

③[次へ]をタップ

④ プラグミニの電源ボタンを 2秒長押しする

(LEDが青く点滅するまで)

⑤[次へ]をタップ

⑥[スタート]ボタンをタップ

⑦ カメラが起動するので QRコードを読み込む

(QRコードは本体横面または同梱のカードに印刷されている)

⑧「コンセント」を[ホームに追加]をタップ

⑨ コンセントの接続場所を選択し[続ける]をタップ

⑩ アプリのホーム画面に「SwitchBot Plug Mini」が表示されれば完了

3.Siri ショートカットで「SwitchBot Plug Mini オフ」を作成

(場合により「SwitchBot Plug Mini オン」も作成)

SwitchBot アプリ「ホーム」画面の「SwitchBot Plug Mini」をタッチすると次の画面になります。

右上の[設定マーク]をタッチし、次の画面の「サードパーティサービス」をタッチします。

次の画面になります。

「Siri Shortcuts」をタッチします。

「新しいコマンドを設定」をタッチ。

「SwitchBot Plug Mini」をタッチし、次の画面に移ります。

「電源オフ」をタッチ。

「短いフレーズを録音」をタッチして Siri に「充電器オフ」とでも録音します。

必要に応じて同様に「電源オン」について「充電器オン」と録音します。

SwitchBot のランプが点いていることを確認し、"Hey Siri、充電器オフ" で SwitchBot のランプが消えて電源断されたことを確認します。

続いて "Hey Siri、充電器オン" で SwitchBot のランプが点いて通電されたことを確認します。

このショートカットにより、後で記載するアクションで SwitchBot プラグのオフ/オンが選べるようになります。

4.iPhone の「ショートカット:オートメーション」で「SwitchBot Plug Mini」を操作できるように設定

iPhone のショートカットアプリを開きます。

「オートメーション」タブを開き、「バッテリー残量」をタッチします。

「いつ」のスライダーを動かし 80% で止めます。

「すぐに実行」をチェックして「次へ」進み、「新規の空のオートメーション」をタッチしますます。

次の画面になりますので、「アクションを検索」に "Switch" を入力します。

「SwitchBot」が表示されますので、これをタッチします。

次のように SwitchBot に関連したアクション項目が出てきますが、「その他」の2つが SwitchBot オフとオンです。

本来は、

・SwitchBot Plug Mini オフ

・SwitchBot Plug Mini オン

となるはずなのですが、最新ファームウェアまたは最新アプリバージョンのバグと思われ、それぞれ次のような表示になっています。

・SwitchBot plug mini B2:オフのこと(?)

・SwitchBot Plug Mini :オンのこと(?)

ここでは確実にするために「ショートカットを実行」として「充電器オフ」を設定します。

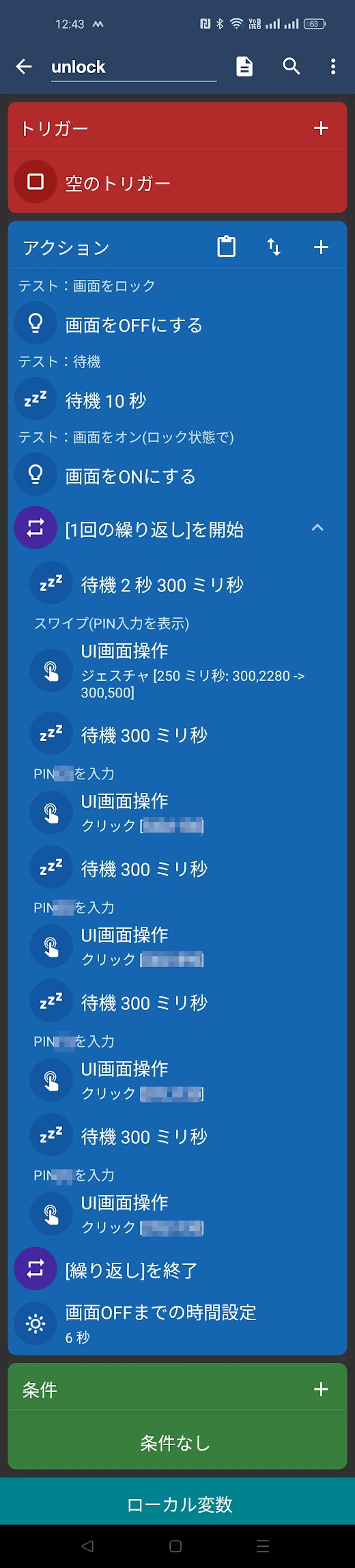

最終的にアクションは、次のようになっています。

充電 80% に達したら、

1️⃣ 充電器を挿している SwitchBot の電源をショートカットでオフ

2️⃣「サウンドを再生」で音を2回鳴らして知らせる

3️⃣「充電器オフ」通知を表示

4️⃣ 「充電が完了された。充電ケーブルを外してください」と、音声で知らせる

というアクションです。

ケーブルは外さなくてもすでに電源供給は停止していますので、これ以上充電されることはありません。

充電の上限設定ができない iPhone や iPad を、ここに記載の方法で、設定した上限まで充電したら自動停止させることが可能になります。

Android 機でも SwitchBot を使って同様のことができる方法があります。

「android 充電 自動停止 スマートプラグ」でググってみてください。

IFTTT(Webhooks は有料)を使わないやり方がいいでしょう。